一、對華征收155%關稅

“如果11月1日前無法達成貿易協議,將對從中國進口的商品征收額外100%的關稅。”

在日前與澳大利亞總理安東尼·阿爾巴尼斯的一場會晤中,美國總統特朗普大放厥詞,就中美貿易議題釋放了十分強硬的信號,稱若中美貿易談不攏,他將對華加征100%關稅,疊加當前已實施的55%關稅,總稅率將達到155%,創貿易戰以來最高威脅幅度。同一周,中國海關發布數據,宣布9月從美國進口大豆數量降為零。

特朗普威脅對華加征關稅 圖源:Business Today

值得注意的是,在表達強硬態度之后,特朗普又話鋒一轉,表示相信會與中國達成“精彩的”、“公平的”協議,他的原話是“I think we will make a deal”。這種“一邊揮舞關稅大棒,一邊自說自話”的表現,延續了他一貫的傲慢作風。

事實上,本月來,特朗普已多次對華發出加稅警告,明確將關稅作為協議談判的籌碼和施壓手段。

10月10日,特朗普在社交媒體上發文稱,從11月1日起,將對中國商品加征100%關稅,并稱這一稅率“遠高于目前中方所支付的任何關稅水平”,同時,特朗普還表示美國將開始對中國一些“關鍵軟件”實施出口管制;

10月19日,他接受媒體訪談中又改口稱兩國“相處融洽”,對中國進口商品加征100%關稅的措施“不可長期持續”,但短期內仍會執行;直至近日會晤,特朗普態度再度反轉,將關稅加碼至155%。

特朗普此前稱關稅不可持續 圖源:New York Post

分析人士指出,特朗普在關稅問題上的多次變臉給全球貿易增添了更多不確定性,而155%的超高稅率足以從實質上中斷中美雙方的正常經貿往來。

不過,結合特朗普過往的反復無常的談判風格,多數觀點認為,美國的核心訴求仍是圍繞關稅施壓爭取更多利益,而非真的想要推動“脫鉤”這一損人不利己的最壞結果。

后續來看,今年10月24日至27日,中美雙方代表將在馬來西亞舉行經貿磋商,此前特朗普還表示計劃于2026年初訪問中國。屆時,雙方預計將在關稅、農產品等問題上進行溝通,具體談判結果或將直接影響全球技術、制造和消費品市場。

雙方將在馬來西亞進行經貿磋商 圖源:商務部

二、搬起石頭砸自己的腳

不過,無論特朗普及美方在關稅問題上打什么算盤,其圖謀大概率是要落空了。畢竟這類戲碼并非首次上演,回顧歷史經驗,美國多次加征關稅都未達到預期效果。

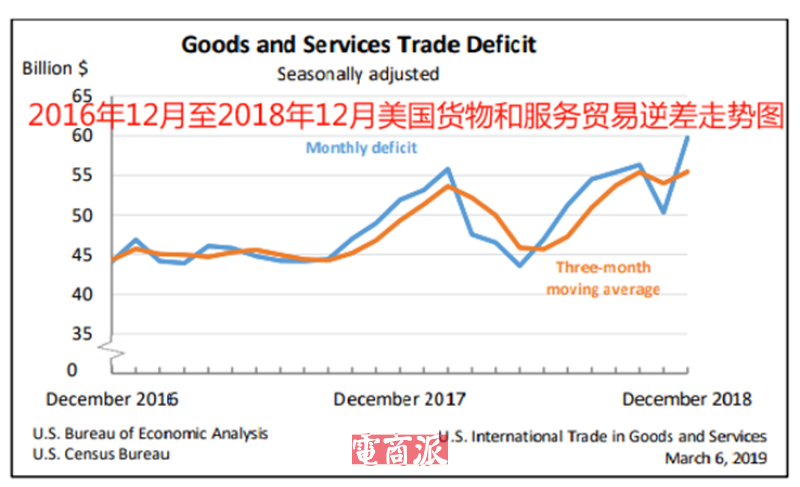

2018年,特朗普依據所謂“301調查”挑起對華貿易戰,先后對約3600億美元中國輸美商品加征高額關稅,甚至揚言“貿易戰好打且容易贏”,試圖通過極限施壓減少貿易逆差、推動制造業回流。

但結果卻是特朗普率先發起的關稅拉鋸戰讓美國市場本身遭到了反噬。2018年的貿易戰打了一年,最后打出美國近250年來最大的貨物貿易逆差紀錄,總額達8913億美元。

美國貨物和服務貿易逆差走勢圖圖源:美國人口普查局

“歷史總是驚人的相似”,在今年2月以來特朗普發動的關稅戰中,美國也沒拿到什么好處。

美國高盛集團此前發布的研究報告就顯示,盡管特朗普多次強調關稅成本是由美國的貿易伙伴承擔,但事實是今年以來,美國關稅政策已導致美國核心個人消費支出上漲0.44%,并將使通脹率在12月升至3%。

另外,高盛強調稱,“如果近期已經實施和未來將要實施的關稅對價格的最終影響與今年早些時間實施的關稅相同”,那么美國消費者將成為成本轉嫁的最終承擔者,面臨更高的消費支出。其測算顯示,到今年年底,美國消費者可能要承擔高達55%的關稅成本。

美國消費者承擔過半的關稅成本 圖源:IDN

除此之外,關稅對美國市場的影響還蔓延到了就業領域,最新發布的美國就業數據指出,8月非農就業人口僅增加2.2萬,遠低于市場預期的7.5萬,失業率升至4.3%。連續第四個月上升。

總而言之,特朗普關稅鬧劇打不服中國,反而導致美國消費者承壓,就業市場受挫,簡直就是“搬起石頭砸自己的腳”。歷史早已證明,逆經濟規律而行的單邊主義終將自食惡果,如今的美國,不過是在重復這條注定走不通的老路。